Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный технический университет

Кафедра: «Органическая химия»

СИНТЕЗ 4-МЕТОКСИФЕНОЛА

Курсовая работа

Выполнил:

Руководитель:

Самара, 2007 г.

Содержание

Введение

Общие сведения

Применение пара-метоксифенола

Литературный поиск. Азосоединения и диазосоединения

Диазосоединения

Ароматические диазониевые соединения

Замещение диазониевой группы водородом

Замещение диазониевой группы гидроксилом

Замещение диазониевой группы другими группами

Получение ариларсоновых и арилстибоновых кислот

Действие щелочей. Образование диазотатов

Взаимодействие солей диазония с аминами

Образование аминоазосоединений

Восстановление диазосоединений. Образование арилгидразинов

Получение 4-метоксифенола из диазосоединения

Использованная литература

Введение

Общие сведения

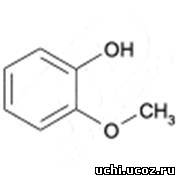

4-Метоксифенол (гидрохинона монометиловый эфир, пара-метоксифенол, 4-Гидроксианизол) – ромбические кристаллы (растворитель перекристаллизации - вода). Молекулярная масса: 124,14. Температура плавления (в °C): 53. Температура кипения (в °C): 243 Растворимость: бензол: легко растворим, вода: растворим, диэтиловый эфир: легко растворим, этанол: легко растворим.

Пара-метоксифенол широко используется в народном хозяйстве в качестве ингибитора преждевременной полимеризации полиэфирных и эпоксидных смол. Таким образом, он является незаменимым компонентом полиэфирных смол, ряда видов технических пластиков, конструкц. пластмассы, полиэфирных волокон,

Полиэфирная смола используется при ручном формовании стеклопластика и машинном изготовлении стеклопластика. Стеклопластик, полученный с применением данной полиэфирной смолы, составляет удачную конкуренцию стеклу: пропускает свет, не бьется, долговечен, может выпускаться профилем, аналогичным профилю основного кровельного материала, что исключает расходы на организацию рам. При остеклении прозрачным стеклопластиком 1/3 крыши помещения площадью 700 м2 затраты за счет экономии электроэнергии окупаются за один год.

Стеклопластиковый ламинат состоит из двух материалов, которые в сумме обладают более высокими характеристиками , нежели каждый из них в отдельности. Один из компонентов, стекловолокно, рассматривался в предыдущей главе. Второй элемент композита - смола. Наука, занимающаяся пластиками, создала такое количество различных видов смол, что остается только диву даваться, как самим химикам еще удается в них ориентироваться. Однако применительно к стеклопластиковому судостроению, мы имеем дело всего с несколькими их типами .Два вида смол, наиболее часто применяемые для постройки стеклопластиковых лодок - это эпоксидные и полиэфирные. Для начала мы уделим немного внимания эпоксидным смолам, в силу редкости их применения. Абсолютное большинство смол, использующихся в судостроении, составляют так называемые ненасыщеные полиэфирные, независимо от того, кто строит - профессионалы или любители. Именно поэтому данный тип заслуживает наиболее подробного рассмотрения.

Как эпоксидные, так и полиэфирные смолы относятся к разряду термореактивных смол. Это означает, что их отверждение происходит за счет химической реакции и впоследствии их нельзя вернуть назад в жидкое состояние путем теплового воздействия (как это возможно с термопластичными смолами). Термореактивные смолы представляют собой сиропообразные жидкости различной степени вязкости и обладают рядом специфических свойств.

До сих пор наиболее широко используемым типом смол в стеклопластиковом судостроении остаются полиэфирные. Физико-механические свойства у полиэфирных смол несколько хуже чем у эпоксидных и их химическая стойкость также ниже. Тем не менее, применительно к судостроению все эти факторы не играют решающей роли и перевешиваются сравнительной дешевизной, возможностью быстрого отверждения при комнатной температуре, простотой изготовления и легкостью в обращении. Долговременная химическая стойкость и долговечность полиэфирных смол считаются вполне достаточными для большинства стеклопластиковых лодок.

Полиэфиры - это продукты нефтехимии, берущие свое начало в ходе процесса перегонки нефти. Пускай это покажется чересчур усложненным, но мы все же опишем в общих чертах процесс их производства.

Для приготовления смолы различные ангидриды, многоосновные кислоты, гликоли и стирол получают из бензола, пропилена и этилена, затем они смешиваются вместе и "варятся" в больших емкостях до образования "базовой" смолы. В какой-то момент технологического процесса происходит разбавление базовой смолы стиролом, который составляет значительную часть полиэфирной смолы (от трети до половины конечного продукта). После разбавления смолы стиролом она готова к продаже, необходимо только внести добавки, определяемые спецификой сферы применения конкретной смолы. Естественно, производитель способен играть составом смолы. Он может добавлять в нее различные наполнители, акселераторы и прочие модификаторы, что приводит к появлению множества самых разных полиэфирных смол. Большое значение при этом имеет сфера применения конечного продукта, в чем мы далее убедимся.

Если бы обрисованный выше процесс приготовления полиэфирной смолы был доведен до своего конца, в результате мы получили бы полностью отвержденную массу. Но поскольку мы фактически прерываем этот процесс на полпути, смола оказывается лишь частично полимеризованной. Отгруженная на этой стадии смола хранит в себе запущенную в ходе "варки" реакцию и через достаточный промежуток времени неизбежно перейдет в твердое состояние сама по себе. Именно поэтому приобретать и использовать следует только свежую смолу, старая смола не обладает необходимыми свойствами уже только оттого, что зашла слишком далеко в своей естественной полимеризации. Большинство производителей смол поступает правильно, давая гарантию свежести товара у себя и своих дистрибьюторов. Как правило, срок годности полиэфирной смолы составляет всего шесть месяцев, хотя при надлежащих условиях хранения год или даже два не являются чем-то из ряда вон выходящим. Срок можно продлить и более, если хранить смолу в холодильнике (не замораживая). Смола должна храниться в сухом прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи и где температура не слишком превышает +20 градусов.

Полиэфирные смолы относятся к веществам, для которых воздух является ингибитором. Это означает, что поверхность смолы, контактирующая с воздухом, не отверждается (по крайней мере, полностью). Даже когда смола перейдет в твердое состояние, ее поверхность по-прежнему будет оставаться липкой. Чтобы дать смоле возможность полного отверждения и избавиться от липкости, ее надо изолировать от воздуха. Этого можно добиться двумя способами.

Как правило, приобретается специальная смола, содержащая в составе изолирующую добавку, которой обычно является воск. Как только смола наносится, повышение ее температуры в ходе экзотермической реакции заставляет воск всплыть на поверхность, перекрыть доступ воздуха и дает смоле возможность встать. Такие полиэфирные смолы с содержанием воска относятся к отделочным, т.к. используются в заключительном слое всего изделия. Немного погодя мы расскажем о том, как самим изготовить такую смолу.

Второй способ отверждения предполагает изоляцию поверхности от воздуха после нанесения смолы при помощи какого-либо вида пленочного покрытия. Это может быть, к примеру, материал типа целлофана или майлара (тот и другой именуют разделительными пленками); изолирующий слой можно создать, нанося сверху поливиниловый спирт (PVA) при помощи краскопульта. Все эти методы изоляции, однако, ограничиваются небольшими участками и годятся лишь в случае ремонта. Для отверждения заключительного слоя стеклопластика большинству любителей следует использовать смолу с содержанием воска.

Смолы, не содержащие восковой добавки, как упомянутые выше отделочные, относятся к конструкционным. Таким образом, конструкционные смолы не содержат воска. Отделочные смолы содержат воск.

На всем протяжении процесса постройки, за исключением последних слоев, должна использоваться конструкционная смола. Причина этого заключается в том, что стеклопластик представляет собой неоднородный материал, о чем зачастую многие не в курсе. Стеклопластик – это набор слоев стекловолоконного армирования, каждый из которых пропитан смолой и приклеен к соседнему. Можно построить полную аналогию с листом фанеры и ее склееными слоями шпона.

Поверхности слоев ламината, пропитанных конструкционной смолой, сохраняют липкость в процессе набора толщины и обеспечивают прочную связь с последующими слоями. Эти связи называют промежуточными. Если бы для целей ламинирования использовалась отделочная смола, для обеспечения адгезии слоев всплывающий к поверхности воск необходимо было удалять перед каждым последующим слоем, и существует только два способа, как это сделать.

Во-первых, воск с поверхности можно попытаться смыть или стереть растворителем типа ацетона. Однако данный метод , по крайней мере в отношении больших площадей, имеет такой минус, что по ходу процесса воск накапливается и больше размазывается вокруг. Второй, и наиболее эффективный метод - удалить воск шлифованием. При ламинировании будет крайне утомительным делом, если каждый новый слой необходимо будет подвергать такой обработке перед укладкой последующего. Поэтому наш вам совет – в первую очередь использовать конструкционную смолу, чтобы процесс ламинирования можно было вести непрерывно. При этом будет обеспечена надежная промежуточная связь слоев, которая в случае применения отделочной смолы всегда была бы под вопросом. К вощеной поверхности смола просто не клеится.

Литературный поиск. Азосоединения и диазосоединения В число диазосоединений, в широком понимании этого термина, включаются диазосоединения жирного ряда общей формулы RCHN2, а также такие соединения, у которых один из атомов азота диазогруппы присоединен к циклическому или гетероциклическому ядру. Последнему типу диазосоединений соответствует общая формула RN2X. Целесообразным является рассмотрение обоих типов диазосоединений в отдельности.

Ароматические диазониевые соединения

Действие азотистой кислоты на холодный водный раствор анилина и его гомологов в присутствии умеренного избытка разбавленной минеральной кислоты ведет к образованию солей диазония, например хлористого арилдиазония R(Сl)N≡N. Такие соли могут быть при определенных условиях выделены в виде твердых кристаллических продуктов, не растворимых в эфире, и более или менее легко растворимых в воде. Хлористые и азотнокислые соли имеют в водных растворах нейтральную реакцию и ионизированы приблизительно в такой же степени, как и соответственные аммониевые соли. В растворах хлористых или сернокислых солей можно обычными реакциями обнаружить наличие хлор- или сульфат-иона. Анион соли можно реакцией обменного разложения заменить другим анионом, если растворимость солей благоприятствует подобной реакции. Таким путем были, например, получены трудно растворимые диазониевые соли хромовой, железосинеродистой, пикриновой и вольфрамовой кислот.

Кроме того, по этому же способу были получены, исходя из хлористого бензоил-р-аминофенилдиазония, кристаллические углекислая и азотистокислая соль. При действии цианистого калия и сернистокислых солей на соли диазония наблюдается другое течение реакции. При действии платинохлористоводородной кислоты или хлорного золота в соляной кислоте на соли диазония образуются соответственные хлорплатинаты или хлораураты. Кроме того, известен ряд других двойных солей фенилдиазония или его гомологов, например комплексные соли с SnCl2 состава D2.SnCl4 с сулемой состава D.HgCl2, с цианистым серебром состава D•Ag(CN)2 (D — обозначает арилдиазоний RN2—).

Комплексные соединения, образующиеся из солей диазония и солей тяжелых металлов, были в последние годы широко изучены рядом наших исследователей с целью выяснения возможности их использования для получения металлорганических соединений.

Галоидные соли диазония способны к образованию полигалоидных солей и в этом свойстве можно усмотреть аналогию с перйодидами аммония; при действии бромной воды на хлористый или бромистый фенилдиазоний образуется пербромид состава С6Н5N2IВr2. Описаны также другие соли подобного типа, например С6Н5N2ClI2, С6Н5N2ICl2 и др. Диазониевые соединения, поскольку они являются солями, напоминают по своим свойствам соли аммония и тетрааммониевых оснований. Сходство с солями четвертичных аммониевых оснований выражается кроме того в способности к образованию сильнощелочных растворов гидратов окиси диазония при действии влажной окиси серебра на хлористый арилдиазоний. Подобного рода гидраты окиси диазония являются нестойкими и поэто