<div style="text-align: center;"> </div> </div>

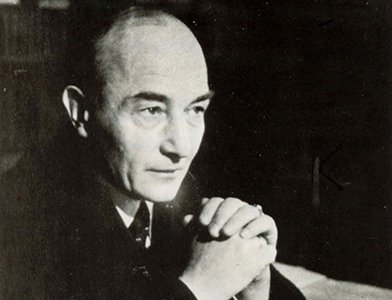

6 ноября 1880 года родился Роберт Музиль.

Большая проза — идеально имперский жанр. То и другое неоднородно, нетривиально структурировано и вполне самодостаточно. «Человек без свойств» — роман безграничный, универсальный, как империя.

Роман лишён сакральных свойств поэзии, как империя — сакральных свойств царства (мы не в Китае), и это, казалось бы, должно упрощать задачу интерпретатора. Но бесконечность требует деликатного обращения. Микроподходы недостаточно сильны, макро- слишком грубы. Отважимся оперировать макрокатегориями с микроточностью.

Подход оправдан вот ещё почему — о Музиле пишут обширнейшие монографии, детали его биографии известны и документированы, и в то же время принято считать, что о жизни его толком ничего не известно. Эта вполне ренессансная, редкая в новое время зыбкость подсказывает, что какое-то подобие истины в данном случае следует искать не в частном, а в общем, а детали необходимы разве что для дисциплины.

Следует оговориться. В собрании сочинений Роберта Музиля — девять томов, из которых «Человеку без свойств» отводятся только два. Говорить же мы будем в основном о романе (как из обязательств, накладываемых жанром короткой статьи, так и потому, что любому мало-мальски сведущему в крупной прозе человеку понятно: если в работе большой зрелый роман, то эссе, афоризмы, дневники и даже мемуары отодвигаются на второй план либо, вернее, вливаются в текст романа).

Роберт Музиль появился на свет 6 ноября 1880 года в Клагенфурте, в Каринтии, чтобы немедленно вступить на стандартный Lebensweg уроженца Австро-Венгерской империи: единственный сын в средне устроенной провинциальной семье, слабость здоровья, несмотря ни на что военная школа, долгое изживание последствий муштры, гражданское образование, переезд в Вену, радикальная смена рода деятельности. Если выбор оказывался за писательством, путь сужался, но дальнейшие его этапы тоже были узнаваемы: путешествия, умеренное признание, невозможность заработать на жизнь и, наконец, смерть в Швейцарии, нейтральнейший из финальных аккордов.

То же прошёл Рильке, принадлежавший к тому же поколению. Детали инициаций могли разниться (Лу Андреас-Саломе в одном случае и венерическая болезнь в другом), но переходы со ступеньки на ступеньку происходили в строго положенное время и в довольно радикальных формах. В этой параллельности очень много внутренних связей и пересечений. У Рильке тоже был роман о взрослении («Записки Мальте Лауридса Бригге»). Первым переводчиком «Душевных смут воспитанника Тёрлеса» на французский язык был Пьер Клоссовски, внебрачный пасынок Рильке. В январе 1927 года, в Берлине, Музиль произносит речь на смерть Рильке, которая стала классикой этого печального жанра во многом потому, что Музиль оплакивал и собственную судьбу. Швейцарская точка Рильке была поставлена, а у Музиля впереди оставалось ещё 15 лет жизни и роман «Человек без свойств», возвращающий к тем временам, когда ничто не предвещало скорого распада империи.

Амок, невозможность, существование на грани самоубийства. К этому — пригоршня новых, но вполне эпических диагнозов, изобретённых одним венским доктором. Империя мучит всех, не разбирая сословий. В Шёнбрунне, императорском дворце, страдали не меньше, чем в буржуазных квартирах. Не находящая себе места императрица Сисси ведёт рифмованный дневник и мечется по Европе с неизменным шприцом в дорожном несессере. Её сын Рудольф, наследный принц, хрупкий и нервный, страдает от отсутствия матери и от жёсткости, если не жестокости, вояк-воспитателей; кое-как возмужав, отвергает одну за другой всех предлагаемых принцесс, всё-таки женится на бельгийской, несчастен в браке и в конце концов обнаружен в собственном охотничьем павильоне простреленным из собственного охотничьего ружья. Только Франц-Иосиф, пережив покушения, революции, войны, смерть дочери, брата, сына, жены, непоколебимо правит империей.

Все имперские ужасы (бездушность отлаженной государственной машины и пр.), казалось бы, должны неминуемо проникнуть в прозу, роману следует называться «Вена». В немецком игры слов, правда, не получается, рассуждения о разливающейся по жилам имперской отраве остаются за кадром, но повествование о страшном городе, со времён Марка Аврелия губящем своих жителей, для опытного автора не составило бы труда.

Аллюзия, быть может, слишком груба для нашего просвещённого читателя, но от этого не становится менее явственной. Андрей Белый — тёмный двойник Роберта Музиля. Оба родились в 1880 году, второй на две недели позже первого, оба воспитывались в сходных условиях, хотя и в разных империях, оба писали и не дописывали большие романы.

Здесь уместно заметить, что две империи не только соприкасались территорией и монаршими генеалогиями, но и обладали кое-какими общими национальными чертами. В Австрии присутствует и славянский надрыв, и прямой контакт с Востоком, даже некоторая ориентальность. Кормилицей Захер-Мазоха была крестьянка-украинка из ближайшей к Львову деревни. Языки, немецкий и русский, благородны непроисхождением от солдафонской латыни. Ломоносов ошибался: Карл V, император Священной Римской империи (это уже четвёртая упомянутая сегодня империя, позволим себе согласиться с читателем), говорил по-немецки не с неприятелем, а с собственным конём. Но параллели совершенно обоснованны. Оба языка несут в себе идею чёткости, выстроены на ней. Страшные для иностранных студиозусов падежи структурируют — речь ли, текст ли, — задают направление движения уже в процессе произнесения, написания, чтения фразы. В немецком языке есть дополнительное коварно-прекрасное свойство — последнее слово фразы способно полностью изменить её смысл.

В 1912—1913 годах Музиль и Белый оказываются в Берлине, может быть, встречаются на улице взглядами, но духовные их пути не пересекаются: Музиль не искал знакомства с Рудольфом Штейнером. Провидец Белый всю жизнь носился в поисках гуру, Музиль сам стал гуру, ненавязчивым, но несомненным. Белый полностью порвал с происхождением, расставшись даже с именем, полученным при рождении. Музиль впитал все наследственные познания и умения и пошёл дальше, так же как и его персонаж. Белый, сын математика, любил порассуждать об ужасах детства в профессорской семье. Музиль не только сын профессора, но и героя своего Ульриха делает математиком.

Путь от науки к литературе — возможно, и не путь вовсе. Это не разъединённые области. Дурацкое «либо-либо» — удел и оценка неспособных охватить целое. Самый достойный путь в литературу идёт из общности универсального знания, либо, вернее, литература есть квинтэссенция этой общности, превосходя тем самым философию, которая явилась для Музиля, как всегда, отработанным в наивысшем качестве (докторская диссертация по Маху), но промежуточным этапом. Человек без свойств есть homo universalis, способный заниматься всем и получающий превосходные результаты во всём, но прибегающий, в силу неспециализированности, к вербальной демиургии. Жёсткая или гибкая, но несомненно определённая структура знания, eine gut gezeichnete Struktur, пронизывает пространство и не позволяет затеряться в бесконечности.

Изначальная нейтральность происхождения и заданного импульса неизбежно сменяется системой ловушек, определяющих свойства-специализации. В современном обществе совершенство и зрелость ассоциируются со специализацией. Нельзя, мол, объять необъятное, приходится выбирать. На самом же деле речь идёт всего лишь о ловушках-инициациях. Не угодивший ни в одну из ловушек становится человеком без свойств и тем в своём роде неповторим. Der Mann, а не ein Mann — именно этот, уникальный, человек.

На минуту позволим себе соотнести автора с персонажем. Последняя из ловушек — сравнительная литературная непопулярность. Скажем, литературные карьеры мало кого ныне интересующих Антона Вильдганса (младше Музиля на год) или Франца Верфеля (младше на десять лет) складывались намного успешнее. Одно из объяснений феномена — нарушение табу. Роман из нарратива превращается в трактат, перейдены границы весьма локальной области, отводимой беллетристике.

Откуда взялись литературно-цеховые законы? Во-первых, из какого-то подобия честности. Беллетрист, иными словами, знает своё место. Но ещё и из страха. За границами уютной страны беллетристики свищут метафизические ветры и клацают зубами хищные формулы.

Цеховой принцип ясен — табу надо блюсти. Но если неосмотрительный, не соблюдающий конвенцию коллега табу всё-таки нарушил, следует вести себя так, как будто ничего не происходит, как будто роман-бесконечность вполне помещается в рамки, отведённые унитарному беллетристическому образцу. Разумеется, понятие литературной границы — исключительно инсайдерское, непосвящённому границы не предъявляются, напротив, есть масса способов их упрятать.

Французский импрессионизм, крупный пуантилизм, как будто отодвигает границу, но на самом деле громоздит искусственные преграды в каждой точке пространства, чтобы тут же их размыть. Английская боязнь границы по-островному объяснима — стоит переступить предел, промочишь ноги и заработаешь инфлюэнцу, если же не остановишься на этом, то можешь и захлебнуться. Русские... мы вторичны, увы, и сбиты с толку пахотой графа.

Заметим, что во всех трёх упомянутых случаях имеем дело с имперскими культурами. Империя Наполеона оказалась самой хрупкой, хотя именно она спровоцировала основание государства под названием Австрийская империя. Несчастный Орлёнок, сын Наполеона, не нужный никому, кроме Ростана и австрийской родни, воспитывался и умирал в Шёнбрунне. Каждая империя для другой — всё-таки иллюзия, пересечения невозможны.

Империя даётся, чтобы понять: тебе никуда не деться ни от этого мира, ни от этого языка. Тебе повезло, о носитель главного языка империи, аудитория твоя огромна. Империи хрупки, обширны в пространстве, но не во времени; нужно отдавать себе в этом отчёт прежде, чем их бояться. Нужно пользоваться имперскими бенефициями, пока они ещё возможны, ибо завтра может быть поздно. За пределами империи (если только у империи бывают пределы) вряд ли стоит искать чудес, там варвары, всего лишь какие-то варвары, даже если выглядят цивилизованно.

Здесь мы сталкиваемся с уловкой Музиля. Он чрезвычайно положительно относился к Австро-Венгерской империи, рассуждая о ней как о лучшем из возможных государственных устройств. В 1920—1930-е годы, когда писался роман, империя уже прекратила существование. Изменился ли мир? Безусловно, да. Пришёл ли ему конец? Безусловно, нет. Это к вопросу о закате Европы.

Проблема не в том, что заблуждение существует: чем больше теорий, тем разнообразнее жизнь. Проблема в том, что оно носит массовый характер. Мир несовершенен, с этим никто не спорит. Освальд Шпенглер (родился в 1880-м, а как же) полагает, что мир деградирует. В этой теории среди прочего содержится вера в идеальное (идеализированное) прошлое.

Музиль же считает, что мир незрел. Более логичной представляется идея маятника, но она предполагает начать с дефиниций того, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому достаточно пока противопоставить тезису заката Европы тезис её незрелости. Доведённая до абсолюта, идея Музиля способна стать опаснее шпенглеровской даже. Если из Ницше выводится нацизм, то из Музиля можно при желании вывести коммунизм, но позволим себе этим не заниматься, вернёмся лучше к незаконченному роману.

Мы знаем, что юбилей правления Франца-Иосифа, назначенный на 1918 год, отпразднован не будет. В 1916 году император умрёт, а вскоре империя и вовсе прекратит существование. Из возможных финалов биографии главного героя — та же Швейцария, конечно. Швейцария, империя наоборот, инкарнирует или, если угодно, инкартирует совсем другую тему — тему смерти. В империях и романах структурировано всё, кроме конца.

Придумывать сиквелы — занятие недобросовестное. Честнее писать новые романы, тем более что маятник в эпоху объединённой Европы откровенно качнулся в мягкоимперскую сторону. Но всё-таки попробуем отметить кое-какие тайные меты, по которым можно было бы восстановить будущее.

Уловки — на поверхности. Допустим, человек без свойств упражняется в украшении своего Schlosschen, мини-замка, где и так уж наличествовали три стиля, и путь предстоял один — дальнейшая эклектика. При этом одежда, ближайшая из телесных оболочек, никаких метаморфоз не претерпевает. Первый сигнал: таких домов в Вене совсем мало. Гуго фон Гофмансталь владел похожим домом, но был совсем не похож на человека без свойств. Поэтому вариант с апоплексическим ударом вследствие самоубийства сына можно не разрабатывать. Богатство Гуго фон Гофмансталя без его уязвимости открывает большие просторы.

Второй сигнал: герой носит откровенно немецкое имя. Почему бы не назвать его, скажем, Робертом? Намёк: миссия героя не выскальзывает из немецкого языкового пространства.

Перескочим через несколько ступенек. У героя есть сестра, а Роберт Музиль, как помним, был единственным ребёнком в семье.

Мы прикоснулись к опаснейшей из тем. Инцест — одно из явлений, отношение к которому полностью меняется в зависимости от деталей. В метафизическом смысле физическая любовь есть всегда немного инцест, люди склонны выбирать себе партнёров по подобию своему. В прямом же смысле диапазон распростирается от деревенского гнусного разврата до фараоновых божественных браков. По понятным причинам низкая интерпретация отметается сразу. История с инцестом — знак очень серьёзной инициации. Музилю явно хотелось, чтобы его персонаж его превзошёл. А о самом Музиле, как сказано, мы ничего не знаем.

Работа современного читателя в том, чтобы сворачивать абстракции, уметь понять, что события столетней давности — это вчерашний день. Уже тогда человек рождался в больнице и умирал в больнице, читал Ницше, готовился прочесть Шпенглера и учился читать Музиля.

Элина Войцеховская

|