<div style="text-align: center;"> </div> </div>

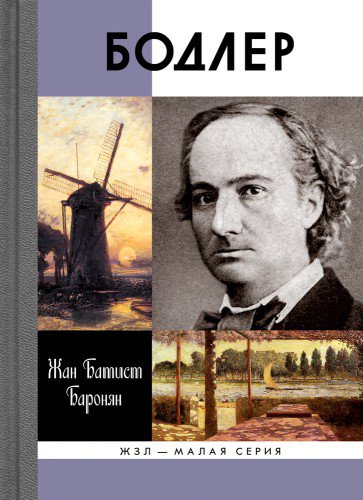

Ко дню рождения великого поэта «Литфест» публикует главы из книги «Бодлер», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Речь пойдет о самом знаменитом произведении Бодлера, стихотворном сборнике «Цветы зла», а также о плачевных последствиях, которые постигли автора после выхода этой книги. Перевод с французского Н. А. Световидовой.

Наконец дитя появляется

Двадцать пятого июня 1857 года «Цветы зла» поступили в продажу у парижского представителя Пуле-Маласси и Де Бруаза в книжном магазине (католическом!), расположенном в доме 4 по улице Бюси.

Вошедшие в сборник стихи Бодлер выносил в самых глубоких тайниках своей души, одни с яростью, другие с величайшим терпением, он напитал их собственной кровью, плотью и потом. Каждый из них — это подлинная исповедь, как у Жан-Жака Руссо.

Только они были разделены на множество коротких отрезков (сонеты в том числе) и зарифмованы. Они говорили о страхе существовать и жить, взывали то к Богу, то к Сатане, к Христу или Каину, славили восторг и сладострастие, упоение плоти и ее бесконечные муки. И все это чаще всего откровенно, без прикрас, без тени обмана.

После знакомства с «Цветами зла» у друзей и близких Бодлера возникло ощущение, что они прочитали автобиографическое произведение. Его творца они обнаруживали на каждой странице, чуть ли не в каждой строфе: его сплин, его страсть к блужданию и одиночеству среди толп, его мольбы, его проклятья, его парадоксы, его пугающую прозорливость. Они понимали, что тут речь шла о Жанне Дюваль, там — о Мари Добрен, дальше — о Саре Косенькой, а затем — о божественной Президентше. За этими пламенными рифмами невозможно было представить себе какого-либо другого писателя, несмотря на все влияние и реминисценции — будь то Виктор Гюго, Теофиль Готье или Сент-Бёв в формулировках и речевых оборотах, либо Жозеф де Местр, Томсас де Куинси, Петрюс Борель или Эдгар По в идеях... И все они, или почти все, были единодушны в своей оценке сборника, признавая его необычайное мастерство.

Но вот 5 июля «Фигаро» публикует статью, какой Бодлер не ожидал. Под довольно коротенькой заметкой стоит подпись Гюстава Бурдэна, зятя руководителя газеты. Уверяя, что он не собирается выносить ни суждения, ни приговора, этот Бурдэн, однако, резко изобличает безнравственность четырех стихотворений. С его точки зрения, ничто не может оправдать столь безудержного нагромождения «подобных уродств», разве что, дает он понять, тот, кто написал их, не в своем уме. «Гнусное, — замечает Бурдэн, — соседствует там с непотребством, а отвратительное — с мерзким».

Через два дня в Главное управление общественной безопасности поступил доклад, утверждавший, что тринадцать стихотворений, а не четыре, из «Цветов зла» содержат «вызов законам, охраняющим религию и мораль», и «восхваление самой отталкивающей похотливости». И сразу же дело было направлено генеральному прокурору.

Обеспокоенный Бодлер обратился к Пуле-Маласси и Де Бруазу с просьбой надежно спрятать весь тираж его сборника — около девятисот экземпляров, еще не поступивших в продажу. На основании распространившихся слухов он полагал, что существует большой риск конфискации. Такой риск еще более усилился после новой статьи в «Фигаро» за подписью некоего Ж. Абана от 12 июля. На этот раз речь шла об «ужасах бесстыдно выставленной напоказ трупной свалки», о «скоплениях нечистот, в которых копаются, засучив рукава, обеими руками», тогда как им надлежит гнить где-нибудь в укромном месте...

Это было уже слишком, и через четыре дня генеральный прокурор потребовал конфискации книги и возбуждения дела против автора и его издателей. Узнав эту скверную новость, Бодлер решил обратиться к Ашилю Фульду, государственному министру Императорского Дома. Он заверил его, что вовсе не чувствует себя виновным. «Напротив, я горжусь тем, что написал книгу, наполненную ужасом и отвращением перед Злом. И стало быть, сам я отказался прибегать к подобному средству. Если потребуется защищаться, я сумею защитить себя достойным образом».

Бодлер нашел адвоката, известного адвоката — Ше д'Эст-Анжа. Он признался, что не понимает, почему ему ставят в вину только тринадцать стихотворений из ста, которые вошли в сборник. Такую «снисходительность» он считал пагубной. «Книгу, — говорил он, — должны оценивать всю целиком, только тогда станет ясен ее нравственный смысл». И затем уточнял: «Единственная моя вина в том, что я рассчитывал на всеобщее понимание и не предпослал предисловия, где провозгласил бы свои литературные принципы и выделил бы столь важный вопрос Морали».

Но кто из писателей смог бы выступить в его защиту в литературной среде?

Бодлер подумал о Готье, который был вхож практически всюду и имел связи в высоких сферах, и о Барбе д'Оревильи, чьи статьи в газете «Пэи» пользовались большим успехом.

Думал он и о Проспере Мериме, но скорее не потому, что это знаменитый писатель, а потому, что он единственный литератор в Сенате.

И конечно о Сент-Бёве, которого называл обычно своим покровителем и с которым уже несколько лет вел переписку, к тому же Сент-Бёв как раз считал, что некоторые из инкриминируемых стихов — лучшие в сборнике.

Возможно, следовало бы кроме того рассчитывать на какую-нибудь женщину...

Без долгих раздумий и поисков Бодлер сразу вспомнил о своей Президентше* .

И восемнадцатого августа за два дня до вынесения судебного решения он посылает госпоже Сабатье письмо, но уже не изменяя почерка и под своим именем.

«Уважаемая мадам,Надеюсь, Вы ни единой минуты не думали, что я мог Вас забыть.

[... ]

Я впервые пишу Вам своим настоящим почерком. Если бы я не был так занят делами и написанием писем (суд — послезавтра), я воспользовался бы этой возможностью, чтобы попросить у Вас прощения за столько безумных глупостей и за ребячество. Но разве Вы недостаточно отомщены с помощью Вашей младшей сестры? Ах, маленькое чудовище! Я буквально оцепенел, когда, встретив меня однажды, она рассмеялась мне в лицо, сказав: Вы по-прежнему влюблены в мою сестру и все еще пишете ей такие прекрасные письма? Прежде всего я понял, что, желая спрятаться, я прятался очень плохо, и еще, что под маской Вашего прелестного лица скрывается далеко не милосердный ум. Влюбляются повесы, а поэты — это идолопоклонники, и Ваша сестра, думается, вряд ли способна понять вечные вещи».

В этом письме он упоминает своих судей, «омерзительно безобразных» чудовищ, чудовищ вроде заместителя императорского прокурора, грозного Эрнеста Пинара. Затем вспоминает Флобера, который в феврале того же года, представ перед тем же судилищем и тем же судьей, был оправдан, хотя подвергался преследованию за роман «Госпожа Бовари». «За Флобера вступилась императрица. Мне не хватает женщины. И несколько дней назад мною вдруг овладела странная мысль, что, быть может, Вы могли бы, используя свои связи, какими-нибудь сложными путями направить разумное слово кому-то из этих тупиц».

Поставив свою подпись: Шарль Бодлер, он добавил: «Все стихи со страницы 84 по страницу 105 принадлежат Вам».

Среди этих стихов фигурирует стихотворение «Слишком веселой» — по сути окончательное название стихотворения «Слишком веселой женщине», первого из всех, отправленных Бодлером Президентше более четырех с половиной лет назад. И словно случайно, а может, и наоборот, это одно из тех, которые прокуратура сочла наносящими ущерб общественной нравственности.

Двойное поражение

Заседание 6-й палаты по уголовным делам, перед которой предстал Бодлер, состоялось 20 августа 1857 года. Не сомневаясь в своих искренних и добрых намерениях, он надеялся, что процесс закончится прекращением дела. Он даже чувствовал себя очень уверенно, когда Эрнест Пинар, который был всего на год моложе него, начал свою обвинительную речь. Опасаясь недвусмысленных нападок, громких слов, тенденциозных оценок, крючкотворства, он был очень удивлен скорее сдержанным тоном «грозного» заместителя императорского прокурора.

В своих высказываниях Пинар действительно старался соблюдать приличия, хотя представление об оскорблении общественной и религиозной морали в значительной степени зависело от его собственного толкования этого понятия. По его мнению, как он ясно выразился, Бодлер провинился, написав бесстыдные, противоречащие общепринятым нравам стихи. При этом он пространно цитировал различные пассажи из книги, которые считал непристойными и пагубными. В частности, отрывки из знаменитого стихотворения «Слишком веселой», последняя недвусмысленная строка которого — «В них яд извергну мой, сестра!» — казалась ему недопустимой.

Впрочем, он не собирался целиком осудить «Цветы зла», а хотел лишь изъять из книги некоторые стихи. «Окажите противодействие, — обратился он к судьям, [...] той нездоровой лихорадке, которая стремится все обрисовать, все описать, все сказать, словно наказание за нарушение общественной морали отменено, и словно самой этой морали не существует». Но вместе с тем он просил судей быть снисходительными к Бодлеру, «человеку по природе своей беспокойному и неуравновешенному». По сути слова чиновника явно определялись разладом между его совестью и долгом.

У Ше д'Эст Анжа таких сомнений, искренних или притворных, не было. Защитительную речь, произнесенную им без особой убежденности, он превратил в своего рода лекцию, посвященную чересчур смелой, вызывающей литературе. Или, точнее, сделал беглый обзор авторов, которые до Бодлера писали в своих произведениях о зле и пороке. Он привел имена Данте, Мольера, Лафонтена, Вольтера, Бальзака, Мюссе, Беранже (который умер в июле), Готье (и его роман «Мадемуазель де Мопен»), Санд... Назвал он также и Ламартина с его стихотворением «Отчаяние», которое никто, по его словам, не сочтет оскорблением религиозной морали. В своем перечне не забыл он и о Барбе д'Оревильи. Однако в данном случае ссылался исключительно на хвалебную статью, которую католический писатель посвятил «Цветам зла» и которая должна была появиться в «Пэи», ее текст он предоставил в распоряжение судей в виде брошюрки, подготовленной Бодлером.

Словом, стратегия господина Ше д'Эст Анжа строилась на довольно простом, а вернее, упрощенном постулате, но без солидного юридического обоснования: раз все эти авторы, призванные на помощь, не были осуждены судом за безнравственность, нет никакой причины наказывать Бодлера.

Приговор был вынесен в тот же день.

«Мотивировка судебного постановления: ошибка — в цели, которой он хотел достичь, и на пути, которым он следовал. К каким бы стилевым приемам он ни прибегал, какое бы порицание ни предшествовало или ни последовало за его изображениями, это не может сгладить пагубное воздействие представленных им читателю картин, которые в инкриминированных произведениях неизбежно ведут к возбуждению чувств путем грубого, оскорбительного для целомудрия реализма».

На основании этого суд постановил изъять из сборника «Цветы зла» шесть стихов: «Слишком веселой», «Украшения», «Лету», «Лесбос», «Метаморфозы вампира» и длинное стихотворение, начинавшееся словами «При бледном свете... » Кроме того, Бодлера приговорили к штрафу в триста франков, а двух издателей, Пуле-Маласси и Де Бруаза, к штрафу в сто франков каждого.

По окончании суда Бодлер признался Асселино, что не ожидал такого приговора и даже думал, что ему принесут извинения за «попрание чести». Он заявил, что речь идет о прискорбном недоразумении, ведь он всегда считал, что литература и искусство должны служить морали. Дело доходит до того, что он говорит о «смехотворной авантюре», о «комедии», которая «длится очень давно», так он писал Флоберу в ответ на два письма, в которых тот выражал Бодлеру свою поддержку и симпатию.

На следующий день толпа любопытных поспешила на улицу Бюси, чтобы купить «Цветы зла» и ознакомиться с шестью осужденными стихами, а тем временем друзья Бодлера, со своей стороны, принялись громогласно читать эти стихи в ресторанах и кафе, где имели обыкновение встречаться.

<div style="text-align: center;"> </div> </div>

Против всякого ожидания через десять дней мученик от литературы, каковым он внезапно стал, получил письмо от Виктора Гюго, уверявшего Бодлера, что его «Цветы зла» «сияют и ослепляют, как звезды». На острове Гернси, где он укрылся в 1855 году после пребывания в Брюсселе и на Джерси, Гюго в действительности ликовал при мысли о возможности заклеймить имперское правосудие:

«Вы только что получили одну из редчайших наград, которые способен пожаловать существующий режим. То, что этот режим именует своим правосудием, осудило Вас во имя того, что он именует своей моралью. Вы получили еще один венок. Жму Вашу руку, поэт».

Эти слова побудили Бодлера не подавать апелляцию.

Тем временем произошло такое, во что он уже не верил, что до тех пор было связано с его самыми непостижимыми желаниями, с его эротическими мечтами: Аполлония Сабатье, Президентша, отдалась ему в маленьком отеле на улице Жан-Жак-Руссо. Она сказала, что любит его, что никогда еще он не представлялся ей таким красивым и таким желанным, таким обожаемым. И Бодлер, со своей стороны, признался ей, что с первого же дня, как увидел ее, целиком принадлежит ей, и телом, и душой, и сердцем...

Однако Бодлер сразу же понял, что этот фантастический роман, который он придумал, эта воображаемая любовная история разрушились в одночасье. Да и как же иначе: недоступная женщина, которая на протяжении лет была предметом его восторга и обожания, и вместе с тем почти самая обычная женщина, как любая другая, которую он держал в своих объятиях и с которой неловко занимался любовью. Она была его божеством — и пока была им, оставалась великолепной и неприкасаемой. К тому же он отдавал себе отчет, что у него нет больше веры, чтобы любить, чтобы любить бескорыстную и достойную уважения женщину.

Тридцать первого числа столь достопамятного августа месяца 1857 года Бодлер написал Президентше. В своем письме он выдвигал предлоги, упоминал Моссельмана, по-прежнему содержавшего свою любовницу, «честного человека, счастливого тем, что он все еще любит ее». Говорил, что боится, боится ее, а главное, боится себя, своей «собственной грозы», страшится рано или поздно поддаться ревности: какой ужас — дойти до этого.

«Я немного фаталист. Одно только я знаю твердо: я боюсь страсти, ибо она мне знакома вместе со всеми ее издержками; и образ любимой, возвышавшийся над всеми пережитыми приключениями, становится чересчур соблазнительным».

Словом, он отступил, испугавшись расставленных им самим наивных и прелестных ловушек. Не в силах, как всегда, управлять своими желаниями, соединить безумные порывы своей двойственной сущности, притягательной и отталкивающей, восторженной и разочарованной, легковерной и недоверчивой, мистической и греховной, обольстительной и грубой.

___________________

* Аполлония Сабатье или, как ее называл Теофил Готье, Президентша была одной из самых ярких дам полусвета своего времени. Среди людей искусства она пользовалась огромной популярностью: ее рисовали и лепили, списывали с нее своих героинь, создавая шедевры мировой литературы. Аполлония была музой и другом Готье, Флобера, Фейдо, Мессонье, Делакруа и других. Бодлер довольно долгое время добивался ее благосклонности.

|